- 女性が食いっぱぐれない資格9選!

資格以外に必要なもの・将来性ある仕事とは? -

2022.04.24 | 3,320 VIEWS

ひとつ目の資格は「看護師」です。

患者一人ひとりと向き合う必要のある医師や看護師は、仕事の内容は多少変わる可能性もありますが、今後もなくなることはないと言われています。

看護師になるには、看護専門学校や看護系の大学など法律で定められた機関で学ばなければ、受験資格が得られません。

| 試験名 | 看護師国家試験 |

|---|---|

| 受験資格 |

・3年以上、文部科学大臣指定学校の教育を受けた者 ・看護師養成施設を卒業した者 など |

| 試験内容 |

・人体の構造と機能 ・疾病の成り立ちと回復の促進 ・健康支援と社会保障制度 ・基礎看護学 ・成人看護学 ・老年看護学 ・小児看護学 ・母性看護学 ・精神看護学 ・在宅看護論及び看護の統合と実践 |

| 試験日 | 年1回 2月中旬ごろ |

| 合格基準 (2022年2月実施分) |

<必修問題> 40点以上/50点 <一般問題・状況設定問題> 167点以上/250点 |

| 合格率 (2022年2月実施分) |

91.3% |

| 受験料 | 5,400円(税込) |

難易度は高めとお伝えしましたが、それは看護専門の学校に通う必要があるため。

試験自体は、学校で学んだことをしっかりと身につけていれば、合格できる問題で、合格率も例年90%程度と高めです。

取得後は、病院や診療所だけでなく、介護・福祉関連や企業内の健康管理室・官公庁など、幅広い分野で活躍できる可能性があります。

少子化とは言われているものの、女性の社会進出の増加によって人手不足が叫ばれている「保育士」。

保育士とは無縁の大学や高校を卒業しているからと、受験資格がないと考えている方もいらっしゃるでしょう。

しかし、実は「学校教育法に基づいた大学を卒業している方」や「高校卒業後に定員20名以上の保育所などで2年以上かつ2,880時間以上従事した経験のある方」などは、受験できることになっています。

| 試験名 | 保育士試験 |

|---|---|

| 受験資格 |

・学校教育法に基づいた大学や短期大学を卒業した者 ・学校教育法に基づいた専修学校で修業年限2年以上の専門課程を卒業した者 など 詳しくはこちら |

| 試験内容 |

<筆記試験> 1.保育原理 2.教育原理及び社会的養護 3.子ども家庭福祉 4.社会福祉 5.保育の心理学 6.子どもの保健 7.子どもの食と栄養 8.保育実習理論 <実技試験> 保育実習実技「音楽」「造形」「言語」から2分野 |

| 試験日 |

筆記試験:前期(4月頃)・後期(10月頃) 実技試験:前期(7月頃)・後期(12月頃) 実技試験は筆記試験に合格した人のみ受験可 |

| 合格基準 |

筆記試験 60点以上/100点 ※「教育原理及び社会的養護」は各分野30点以上/50点 ※実技試験 各分野30点以上/50点 |

| 合格率 | 20%前後 |

| 受験料 | 受験手数料:12,700円 |

非常に試験範囲が広く、合格率はそれほど高くありません。

しかし一度合格した筆記試験の科目は3年間免除になるため、その間にほかの科目を何度でも挑戦できます。

長時間労働の是正や同一労働同一賃金といった「働き方改革」によって、「社会保険労務士」の資格が注目されています。

社会保険労務士の仕事は、企業内における社会保険の書類作成や労使関連・年金などの相談に乗ること、就業環境の改善などであり、労働者の味方となる職業です。

総務課や経理課などの職についている方が取得すると給与アップも期待でき、転職や独立開業して成功している方もいらっしゃいます。

とはいえ、社会保険労務士は合格率が10%に満たない、非常に難関資格。

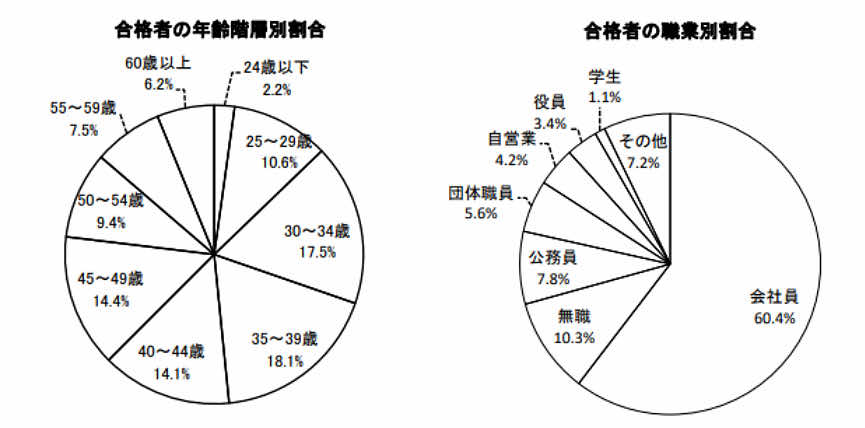

しかし以下のグラフを見ると、合格者の多くは会社員や公務員など仕事をしながら合格していることが分かります。

働きながらでも、決して取得できない資格ではないということです。

画像:社会保険労務士試験オフィシャルサイト|合格発表 過去10年の推移と合格者の年齢階層別・職業別・男女別割合

画像:社会保険労務士試験オフィシャルサイト|合格発表 過去10年の推移と合格者の年齢階層別・職業別・男女別割合

また、受験者の6割以上は30~40代の会社内でも中堅に当たる方。

仕事で役立つ資格だからこそ受験していることが読み取れます。

| 試験名 | 社会保険労務士試験 |

|---|---|

| 受験資格 |

以下のいずれかひとつを満たすこと ①学歴 ②実務経験 ③厚生労働大臣の認めた国家試験合格 詳しくはこちら |

| 試験内容 |

・労働基準法及び労働安全衛生法 ・労働者災害補償保険法 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) ・雇用保険法 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) ・労務管理その他の労働に関する一般常識 ・社会保険に関する一般常識 ・健康保険法 ・厚生年金保険法 ・国民年金法 選択式もしくは択一式で出題 |

| 試験日 | 8月下旬の日曜日 |

| 合格基準 |

合格基準点は合格発表当日に公表 (2021年度の場合) 選択式試験:24点以上/40点(1科目5点満点)かつ各科目3点以上 ※「労務管理その他の労働に関する一般常識」は1点以上、「国民年金法」は2点以上 択一式試験:45点以上/70点(1科目10点満点)かつ各科目4点以上 |

| 合格率 | 10%未満 |

| 受験料 | 15,000円 |

次は、比較的合格率が高めの国家資格をご紹介します。

合格しやすいとはいえ、専門知識が必要な国家資格ですから転職にも役立ちます。

独立開業できる資格もあるため、ご自身に合った資格を探しましょう。

飲食業界への就職や転職に有利な「調理師免許」を持っていれば、飲食店の開業に必要な「食品衛生管理者」の資格を、講習会は受けずに申請のみで取得できます。

ゆくゆくは飲食関係で独立・開業をしたい方にとっては、必須の資格です。

資格取得方法としては、「各都道府県指定の調理師学校を卒業し無試験で取得する方法」と、「規定の飲食店で2年以上の実務経験があることなどの受験資格を満たし試験を受ける方法」があります。

受験概要は以下のとおりです。

| 試験名 | 調理師試験 |

|---|---|

| 受験資格 |

指定の学歴かつ職歴を満たしている者 例)中学卒業かつ規定の施設で2年以上の実務経験がある者 詳しくはこちら |

| 試験内容 |

・公衆衛生学 ・食品学 ・栄養学 ・食品衛生学 ・調理理論 ・食文化概論 全60問、マークシートによる四肢択一方式 |

| 試験日 | 年1回もしくは2回(各都道府県により異なる) |

| 合格基準 |

全科目の合計が満点の60%以上 ※1科目でも平均点を著しく下回らないこと |

| 合格率 | 60~70% |

| 受験料 | 受験地により異なる(6,000~6,500円程度) |

基準さえ満たしていれば学校に通う必要がなく独学でも学べるため、しっかりテスト対策ができれば合格も十分可能です。

高齢化社会に突入し、介護のスペシャリストである「介護福祉士」は非常に重要な役割を果たしています。

介護福祉士の仕事は、要介護者の身体介護や生活援助を行うほか、そのご家族に対する指導、介護スタッフのリーダーとしてタスク管理など。

要介護者やそのご家族の気持ちを汲み取り、コミュニケーションをとる必要があります。

| 試験名 | 介護福祉士国家試験 |

|---|---|

| 受験資格 |

・高等学校卒業後、介護福祉士養成施設を卒業した者 ・実務経験3年以上+実務者研修を受講した者 など 詳しくはこちら |

| 試験内容 |

<筆記試験> ①人間の尊厳と自立 ②人間関係とコミュニケーション ③社会の理解 ④介護の基本 ⑤コミュニケーション技術 ⑥生活支援技術 ⑦介護過程 ⑧発達と老化の理解 ⑨認知症の理解 ⑩障害の理解 ⑪こころとからだのしくみ ⑫医療的ケア ⑬総合問題 <実技試験> 介護等に関する専門的技能 |

| 試験日 | 年1回(筆記試験:1月下旬 実技試験:3月上旬) |

| 合格基準 |

<筆記試験> 総得点の60%程度を基準とし、問題の難易度により補正した点数以上の得点の者 かつ以下の試験科目11科目群すべてにおいて得点があった者 ①人間の尊厳と自立、介護の基本 ②人間関係とコミュニケーション、コミュニケーション技術 ③社会の理解 ④生活支援技術 ⑤介護過程 ⑥こころとからだのしくみ ⑦発達と老化の理解 ⑧認知症の理解 ⑨障害の理解 ⑩医療的ケア ⑪総合問題 <実技試験> 総得点の60%程度を基準に、課題の難易度で補正した点数以上の得点の者 |

| 合格率 | 70~75% |

| 受験料 | 18,380円 |

また、資格を取得することで、資格のない介護職員と比較して2割弱、給与も多いという結果が出ています。

| 平均給与額 | |

| 保有資格なし | 275,920円 |

| 介護福祉士 | 329,250円 |

| 介護支援専門員 (ケアマネジャー) |

368,030円 |

さらには、介護サービスのプラン作成や市町村・サービス事業者との調整役として活躍できる「介護支援専門員(ケアマネジャー)」の受験資格も得られます。

ケアマネジャーは、介護福祉士以上に給与アップが見込める上に、仕事の幅も広がります。

介護の分野でキャリアアップを目指す方は、まずは介護福祉士を目指してみましょう。

お金に関して、幅広い知識をもつファイナンシャルプランナー。

ファイナンシャルプランナーに関する資格は複数ありますが、その中でも「ファイナンシャル・プランニング技能士」は、唯一の国家資格です。

ファイナンシャル・プランニング技能士の指定試験機関は「NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(日本FP協会)」と「一般社団法人金融財政事情研究会」の2団体。

どちらで受験しても、同じ資格を取得できます。

ここでは、2・3級の試験概要をご紹介します。

| 試験名 | ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定) |

|---|---|

| 受験資格 |

<2級> 下記①~③のいずれかに該当するもの ①日本FP協会認定のAFP認定研修を修了した者(修了証明書の保持者) ②3級FP技能検定の合格者、金融渉外技能審査3級(旧審査試験)の合格者 ③FP業務に関し2年以上の実務経験を有する者 <3級> FP業務に従事している者または従事しようとしている者 |

| 試験内容 |

2級・3級ともに <学科試験> A ライフプランニングと資金計画 B リスク管理 C 金融資産運用 D タックスプランニング E 不動産 F 相続・事業承継 <実技試験> 資産設計提案業務 |

| 試験日 | 年3回(1・5・9月) |

| 合格基準 |

<日本FP協会> 2級・3級ともに 学科:36点以上/60点満点 実技:60点以上/100点満点 <金融財政事情研究会> 2級・3級ともに 学科:36点以上/60点満点 実技:30点以上/50点満点 |

| 合格率 |

<日本FP協会> 2級 学科試験:40~55% 実技試験:55~70% 3級 学科試験:80~90% 実技試験:75~90% <金融財政事情研究会> 2級 学科試験:19~30% 実技試験:40~45% 3級 学科試験:50~65% 実技試験:45~55% |

| 受験料(非課税) (2022年9月分より) |

<2級> 学科:5,700円 実技:6,000円 <3級> 学科:4,000円 実技:4,000円 |

お金に関する知識というと、保険や税金・金融など難しいイメージですが、2級・3級なら、努力すれば十分取得可能です。

お金に関する知識は、プライベートでも役立ちますし、もっていて損のない資格といえるでしょう。

もちろん2級まで取得できたら、1級にもチャレンジしたい資格です。

日商簿記は、1級から3級と簿記初級の4つのレベルからなる、簿記検定ではもっともポピュラーな資格です。

事務職は今後AIに変わるから、日商簿記は必要ないのでは?と感じる方もいらっしゃるでしょう。

しかし、今すぐにすべての企業が機械化されるわけではなく、当面の間は経理事務ができる人材は優遇されるでしょう。

特に、1級や2級をもっていれば、転職にも役立ちます。

1級は税理士試験の受験資格にもなり、さらにキャリアアップを狙う方は取得しておきたい資格です。

また、簿記の知識は、経理作業で役立つだけではありません。

財務諸表を読む力は、営業職でも取引先の財務状況を把握し、営業方法を決める手助けになります。

さらにプライベートでも、投資をする方や副業をしている方などは非常に役立つ知識です。

| 試験名 | 日商簿記検定試験 |

|---|---|

| 受験資格 | とくになし |

| 試験内容 |

<1級> ・商業簿記/会計学 ・工業簿記/原価計算 <2級> ・商業簿記 ・工業簿記(原価計算含む) |

| 試験日 |

1級:年2回(6・11月頃) 2級:年3回(2・6・11月頃) |

| 合格基準 |

1級:70%以上 ※1科目ごとの得点は40%以上 2級:70%以上 |

| 合格率 |

1級:10%前後 2級:15~30% |

| 受験料 |

1級:7,850円 2級:4,720円 |

「登録販売者」は、第2類・第3類の一般用医薬品販売を行える専門資格です。

医薬品販売を行える資格としては、第1~3類までの医薬品の販売や調剤を行える薬剤師が有名です。

しかし、薬剤師は薬学部や薬科大学を卒業し、国家資格に合格する必要があります。

社会人にとっては非常に難関資格だといえるでしょう。

一方、登録販売者は特に受験資格もなく、誰でも受験可能。

第2類・第3類と販売できる医薬品は限られますが、これらは一般医薬品の中でも90%以上を占めており、実質ほとんどの一般医薬品を販売できる資格です。

販売以外にも、お客様からの健康相談やレジ対応なども行います。

| 試験名 | 登録販売者試験 |

|---|---|

| 受験資格 | とくになし |

| 試験内容 |

① 医薬品に共通する特性と基本的な知識 ② 人体の働きと医薬品 ③ 主な医薬品とその作用 ④ 薬事関連法規・制度 ⑤ 医薬品の適正使用・安全対策 |

| 試験日 | 年1回(試験時期は都道府県による) |

| 合格基準 |

70%程度 ※項目ごとに一定の割合以上の正答率であること ※都道府県ごとに決定 |

| 合格率 | 40~45% |

| 受験料(税込) | 12,000~15,000円程度(各都道府県による) |

就職先はドラッグストアや薬局だけでなく、ホームセンターやスーパーマーケット・家電量販店など医薬品を扱うすべての店舗が対象となります。

求人も多く、今後も需要のある資格です。

女性に人気の医療事務資格の中でも、認知度が高く最難関と言われるのが「診療報酬請求事務能力認定試験」です。

その認知度ゆえに、もっとも就職に有利な医療事務資格ともいえます。

| 試験名 | 診療報酬請求事務能力認定試験 |

|---|---|

| 受験資格 | とくになし |

| 試験内容 |

学科試験 実技試験 ※医科・歯科ごと |

| 試験日 | 年2回(7・12月の日・祝日) |

| 合格基準 |

<医科> 学科試験:70点以上/100点満点 実技試験:85点以上/100点満点 <歯科> 学科試験:80点以上/100点満点 実技試験:77点以上/100点満点 |

| 合格率 | 医科・歯科ともに30~40% |

| 受験料 | 9,000円 |

医療の分野は、景気の影響を受けにくいと言われます。

特に、高齢化社会を迎え、今後ますます医療分野の需要は高まっていくことも予想されます。

事務作業はAIが行うようになることも考えられますが、医療事務は事務作業だけでなく患者さんの気持ちに寄り添った窓口業務も重要な仕事。

これは機械にはできません。

そのような面からも、医療事務の仕事は今後もなくならないと考えられます。

「専門的な実務経験」は、誰にも負けない武器になります。

どんなに希少価値の高い資格を取っても、それを使った経験がなくては、就職は難しいかもしれません。

資格取得後はその資格を活かした職に就き、実務経験を積みましょう。

また、実務経験がすでにある方は、その経験に直結するような資格の取得をおすすめします。

実務経験+資格があれば、現状より収入UPも夢ではありません。

現在の職場で昇給は望めないのであれば、実務経験と資格の2つの強みを活かして、転職を視野に入れてもよいでしょう。

人とのつながりが希薄になりつつある中で、コミュニケーションをとるのが苦手…という方もいらっしゃいます。

しかし「コミュニケーション能力」は、仕事をする上で必須のスキルです。

コミュニケーション能力の優れている方は、信頼関係が生まれやすく、仕事の成果も上げやすくなります。

人対人の関係性は、AIにはできません。

今後も必要とされるスキルとなるでしょう。

3つめは「向上心」です。

先の見通しにくい現代では、学ぶ意欲のない人は、流れについていけません。

常に向上心を持ち、新しいことを学び挑戦する意欲があれば、資格にとらわれずさまざまな職種に就けるはずです。

新しいジャンルを学ぶことで、そのジャンルに伸びしろがあるかが見えるようになります。

時代の少し先を見通して行動できるようになれば、食いっぱぐれることはないでしょう。

目まぐるしく変わるトレンドを把握するためには、情報収集が欠かせません。

さらには、行動力や分析力なども重要になってきます。

営業だけでなく、どのような仕事でも、こういったマーケティング力は役立ちます。

マーケティング力があれば、仕事にも説得力が増し、会社の上司や同僚、お客様からも信頼を得られるでしょう。

人口減や円安などが原因となり、今後の日本市場は縮小していくことが考えられます。

目を向けるのは、海外。

すでに将来を見越して、国外脱出している方も多くいらっしゃいます。

新しいトレンドを発信するのは、国内よりも国外がメイン。

語学力さえあれば、国内にいても最先端の海外トレンドを追うことができます。

IT関連の仕事と言っても、エンジニアやデザイン、マーケティングなどさまざまな職業があります。

さらにエンジニアの中でも、AI関連やWeb関連など細分化されます。

これらの職種は機械に仕事が取って代わられるのではなく、テクノロジーをうまく利用して、共存していく職業です。

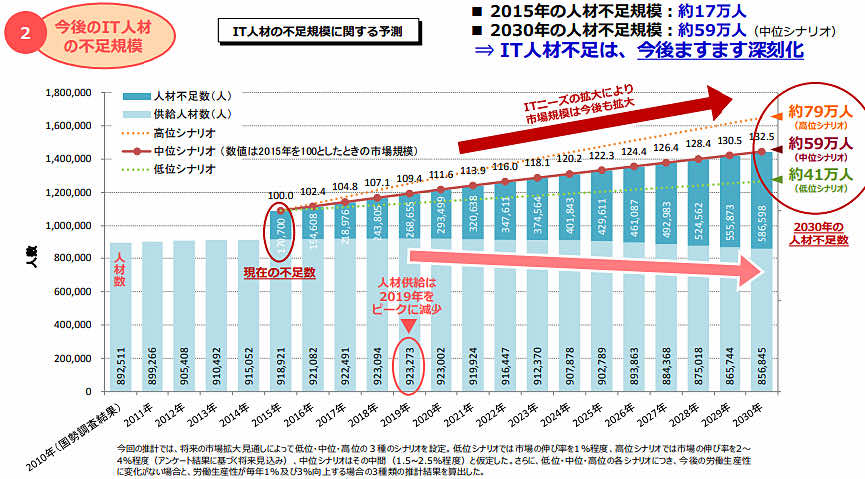

やや古い資料になりますが、経済産業省が発表した興味深い調査結果があります。

2016年発表の「IT人材の最新動向と将来推計に関する調査結果」によると、2030年にはIT人材が最低でも40万人以上不足するという試算結果が出ているのです。

画像:経済産業省|IT人材の最新動向と将来推計に関する調査結果

画像:経済産業省|IT人材の最新動向と将来推計に関する調査結果

現在でも、すでにIT関連の人材は不足していると言われています。

つまり、IT人材は引く手あまたということ。

これから先もテクノロジーはどんどん進化していくことが予想されますが、その波にのって仕事をしていければ、食いっぱぐれることはないでしょう。

もうひとつ、現状で機械が代わりに行うことが難しいとされるのが、クリエイティブな仕事です。

デザイナーやアーティスト・カメラマンなど、個性や感性が問われる仕事は数多くあります。

現在は、誰でも簡単に自身の作品を世界中の人たちに見せられる時代。

たとえば、ビーズアクセサリーを趣味にしている方がいるとしましょう。

それをネットで販売すれば、立派なアクセサリーデザイナーです。

手作り石鹸やキャンドルなども、おしゃれな女性に人気があります。

クリエイティブな趣味が仕事になることも夢ではありません。

これといって趣味もないし…といった方は、「SARAスクールジャパン」がおすすめです。

SARAスクールジャパンは、女性のための通信講座。

仕事で役立つ資格取得ができる講座や、趣味を深められる講座まで、多種多様な通信講座を展開しています。

将来的に副業につながったり、個人で開業できる講座もあるため、ぜひ一度ご覧ください。

いきなり「農業」と言われると、驚く方もいるかもしれません。

しかし農業は、生きていくために欠かせない仕事。

一切なくなってしまうことはありません。

高齢化でなり手がいないと問題視されていますが、実はIT技術とうまく共存できる将来性のある職業でもあります。

農薬散布や野菜の収穫作業といった作業は今後機械化され、人が行うべき作業は少なくなっていくでしょう。

重労働だと言われていた作業も、徐々に減っていくことが予想されます。

では人は何を行うかというと、機械の管理。

今後はITに精通した人材が農業に参入し、高齢化の解消もあるかもしれません。